受験シーズンになると行くのが合格祈願。

お参りに行くのはいいとして、お供えはどうしたらいいのか分からないですよね。

のし袋には何と書けばいいのか、どれくらい包んだらいいのか分からないことが多いです。

ここでは、合格祈願ののし袋の書き方やどんな封筒がいいか、初穂料のお金はいくら入れるべきかや入れ方、正しいお参りの仕方を解説していきます。

合格祈願ののし袋の初穂料の書き方

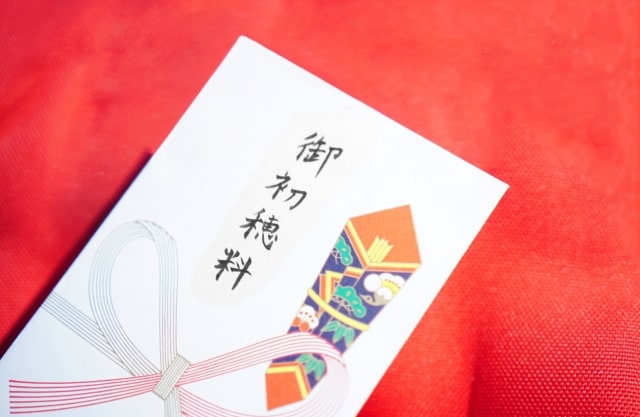

初穂料は、のし袋に入れて納めるのが一般的です。

合格祈願のときののし袋は、白い無地ののし袋か紅白の蝶結びのものを使用します。

基本的にお祓いや祈祷をお願いした時は白い無地ののし袋を使いますが、合格祈願の場合は今後の人生の発展の願いも込めて紅白の蝶結びとすることもあります。

ちなみにこの蝶結びは「良いことは何回も起こりますように」と言う意味が込められてます。

のし袋の書き方は、中に中袋がある二重構造のタイプと外袋だけのタイプで少し変わってきます。

まず中袋がある封筒の場合について順に説明します。

- 外袋の中央上部に「初穂料」と書く。

外袋を包んだときの形にし、表面の中央上部に「初穂料」と書きます。 - 外袋の中央下部に名前を書く。

初穂料と書かれた文字の下に、祈祷を受けるあなたの名前を書きます。 - 中袋の表面に金額を書く。

中袋の表面中央に金額を書きます。

金額はすべて旧字体の漢数字となり、三千円なら「金参仟圓」、五千円なら「金伍仟圓」と書きます。 - 中袋の裏面左下に住所を書く。

中袋の裏面左下に、祈祷を受けるあなたの住所を記入します。

外袋と中袋に分かれていない場合も基本的には変わりません。

外袋の表面と裏面に名前や金額を書きます。

表面には「初穂料」、その下に祈祷や祈願を受ける方の名前を書きます。

裏面には金額とあなたの住所を裏面の左側に指定された位置に記入します。

金額はすべて旧字体の漢数字を使用します。

合格祈願をして勉強もしたのに願書に不備があっては何もなりません。

入学願書を書き間違えたときの訂正の仕方をこちらの記事に詳しくまとめてあります。

こちらもチェックしてみてください。

↓↓

願書は間違えたら落ちる?修正テープや訂正印は合否に影響?正しい訂正方法

合格祈願の初穂料とは?いくらくらい?お金の入れ方

参拝する時にお供えをするお金のことを「初穂料」といいます。

この初穂料、いくらが相場なのでしょうか?

お寺や神社に聞いても「お気持ちで」と答えられるのではっきりした金額は分かりません。

ですが実際のところは3000円〜5000円が妥当と言われています。

まあ、一般的な感覚でいうとこんなもんかなという感じはします。

ご祝儀袋へのお金の入れ方

お札は人物の顔がある方が上になるように入れます。

向きは、封筒を開けたときにお札の顔が見える向きに入れます。

入れるお金は新札でなければならないというわけではありませんが、なるべく新札を用意しましょう。

新札がない場合はなるべくきれいなお札を選んで入れるようにしましょう。

合格祈願は自分で行かなくても親や友人に頼んで代わりに行ってもらうことも出来ます。

代参りと言います。

代参りについてはこちらの記事にまとめてあります。

参考にしてください。

↓↓

合格祈願は本人以外が行っても効果ある?親だけで代参りしていい?

合格祈願の御祈祷を受けるときに初穂料を渡す

合格祈願を受けるときの手順です。

まず合格祈願をしたい神社に祈祷の予約が必要なのかの確認をしましょう。

急に行っても受け付けてくれない場合もあるので事前のチェックは必須です。

当日は神社の社務所や授与所で受付をして、初穂料を納めます。

のし袋に入れて渡しましょう。

しばらく待ったあと案内されますので、拝殿へ移動してご祈祷を受けます。

ご祈祷が終わると授与品などがもらえますので受け取って帰って勉強、となります。

合格祈願のあとは願書の準備などもしなければなりません。

入学願書は郵送するときの封筒への入れ方や書き方についてはこちらの記事を参考にしてください。

↓↓

入学願書の封筒の入れ方・クリアファイルは入れて郵送する?書き方と色

合格祈願の御祈祷を受けるときの服装は?

神前で祈祷を受ける際は、正装またはセミフォーマルな服装がふさわしいです。

学生の場合、制服があるならそれが正装となりますので制服を着用することが適しています。

大人ですと、男性は黒、グレー、紺などのスーツが適しています。

女性はスーツやワンピースがおすすめです。

といっても、服装に特に指定がない場合はきちんとした服装であれば普段着でも問題ありません。

ただし、露出が多い服や派手な装飾品などは、神様に対して失礼になる可能性があるので避けるようにしましょう。

合格祈願の正しいやり方

御祈祷を受けない場合は普通に神社にお参りすることになります。

合格祈願のお参りは具体的にどのようにお参りしたら良いのかを説明します。

お参りする神社は学問の神様を祀ってる神社がおすすめです。

鳥居にをくぐるところから気持ちを引き締めて行きましょう。

- 鳥居をくぐる前に一礼する。

- 参道はどちらかの端を歩く。真ん中は神様の通る道なので避けて歩きましょう。

手水舎に行き心身を清めます。

- 右手で柄杓を持って水をくみ、左手を洗う。

- 次に左手に持ち替え右手を洗う。

- さらに右手に持ち替えて左手で水を受け口をゆすぐ。飲まないように。

- 左手に水をかけて清めます。

- 最後は両手で柄杓を立てて、柄に水を流して洗います。

使い終わった柄杓は元のところに伏せておきます。

そして本殿前でいよいよお参りです。

基本は「二拝二拍手一拝」です。

- お賽銭を入れて鈴を鳴らします。

- 二礼して、手を合わせて2回たたきます。

- 手を合わせながらお祈りをする。

- 最後に礼をします。

お祈りするときには自分の住所と名前、そして「〇〇大学に無事に合格できますように」とお願い事を呟きましょう。

注意点としては、必ず志望校を言うことです。

以上が合格祈願のやり方です。

受験が終わってからの話になりますが、神様にお願い事をした後は報告とお礼に行くのが礼儀です。

合格祈願をしたなら、合格発表が終わった後に必ずお礼参りに行きましょう。

これは合格してても不合格でも行くようにしましょう。

ところで合格祈願に行く日っていつが良いのか知ってます?

大安が良くて仏滅がダメなイメージありません?

実はそういう日柄はあまり関係ないんですよ。

基本的にいつ行っても大丈夫なのです。

その理由とその中でもおススメの日など解説した記事がありますのでこちらも読んでみてください。

↓↓

合格祈願に行くのに良い日はいつ?大安や先勝が良いわけでもない理由

合格祈願のお守りはどこにつけるのがいい?

お守りは普段よく使うバッグやペンケースにつけるのが良いとされています。

お守りには神様の力が宿っていると考えられているので、できるだけ自分の身辺の近くにつけておきましょう。

まとめ

合格祈願ののし袋の書き方や、初穂料の相場について説明しました。

書き方は簡単ですし、初穂料もそんな高くはありませんでしたね。

受験は神にもすがりたいという気持ちは分かりますが、一番大事なのは勉強することです。

何回も合格祈願に行っても構いませんが、そんなことに気を取られてる暇があるのなら勉強しましょうね。